その七 思い出は馬鹿馬鹿しく

「聞いたか、ランヌ」

「聞きましたよ」

ゲンブとランヌは憮然たる面もちで顔を見合わせた。ここは無謀と貧乏亨、カサルの部屋の窓の外である。

ゲンブ、ランヌの二人は先ほどからヤモリのようにピッタリと外壁にくっついて、ミリアとカサルが話していた内

容を全て聞いていた。

ミリアのところに借金を串し込みに来たのはいいのだが、あいにく奴は職安に行っていて留守だった。しかた

がないので裏口から帰ろうとしたら、突如として上からミリアの怒鳴り声が聞こえてくるではないか。

『なっ!なあ!』

そう、ミリアがびっくりした時の声である。これは怪しい。二人は瞬時ににそう感じた。そこで見事にヤモリよろ

しく壁にピッタリくっついて、ここまで登ってきたというわけなのだ。

そしてヤード復活の話と、ミリアがカサルの飛行船に乗ってガルメシアに向かう一部始終を目撃したのであ

る。

「姐さんたらひどいですよ。こんな美昧しい話をあっしたちに黙って行くなんて」

「まったくだ。拙者も腹にすえかねる」

ゲンブが珍しく真面目な面で言った。賞金一万金貨。こんなに美味しい話をそうそう逃してたまるか。

「よし、拙者達もガルメシアに向かうぞ」

グンフが右手を構えて力強くガッツポーズズをかました。

「でも、どうやって行くんですか?歩くと遠いですよ」

ランヌもミリアと同じ事を言う。ガルメシア王国は辺境の盆地の国で、そこまでに行<道は遠く険しい。幾多も

の山々を越え、毒蛇の巣や急な渓流を越えた遙か先にぽつんと存在する王国だ。

「ふふっ、拙者も空飛ぶ船なら持っているわ。拙者のねぐらに同じものがある」

来い、というゼスチャーを右手でして、ゲンブは左手を放した。

ところで、両手を放しても人間はぶら下がっていられるのだろうか?

答、ダメである。

「あっ、ゲンブ!」。

ゲンブは見事に落下し、下の地面にメリ込んだ。しかも先日の雨で地面がやわらかくなっていたからズッポリ

と埋まってしまったのである。

結局、この日はランヌがスコップを手に入れて、ゲンブを堀り出すだけで終わってしまった。貧乏な彼らは、ス

コップを借りる作業だけでも優に半日以上を費やしたからである。

「いやあ~、空の旅は気分がいいねえ」

扇子でパタパタと扇ぎながらミリアはご機嫌だった。もちろん、扇子が自分の持ち物ではないのは明白だが。

現在、ドレスデン山脈の上空を航行中である。今の高度は1000メートル。この船はあまり高く飛ぶ事が出来

ないので、ところどころにある高山は避けて飛ぶしかない。

「呑気ですねえ」

呆れかえってカサルはため息をついた。彼には不安と恐怖の方が大さく感じられて空の旅を楽しむ余裕など

無い。ガルメシアに着いたらヤードとの激しい戦いが待っている。それは命を賭けて行わなけれぱならない戦い

であった。

「ふっふふ、人生は楽しまないとソンするよ。あんまり複雑に考えると頭が痛くなるからね」

それは考える脳ミソが無いからだ。

「本当にミリアさんは楽天家ですね」。

「あた~まえよ」

どうやら当たり前と言ったらしい。

カサルは計器に目を落とした。魔力計の針はまだマックスを指している。この船は搭乗員の魔力を吸収して飛

行するタイプの船だから、魔力の残量には注意しな<てはならない。

ガダルを出発してから既に3時聞近<経っていた。しかし魔力の残量が減る様予はない。そして、いつもならと

っくにカサルはヘバッているのに、今日に限って全然疲れない。

(これは一体…?)

カサルは呆れるやら感心するやら。とにか<ミリアの存在が関係あるらしい。おかげで自分はまったく疲れない

でこの船を操縦できる。

「この調子だともうすぐガルメシアに着くでしょう。ほら、リガの街が見えてきました」

「わあ、懐かしいな」

夕日の中に静かな町並みが映し出されていた。今にも沈む太陽が王城を始めとする街の慨要を照らし出し、

辺境に咲いた小さな花のようなこの小王国を際だたせている。

難しい言葉で言えば寂寞感。都会の喧噪からはかけ離れた場所がそこにある。

静かに街は映えている。ガタルのようなにぎわいも、鉱山町リュルのような混雑もそこにはないが、間違いなくそ

の場所に街は開いているのだ。

「昔を思い出すなあ。あたしはここで生まれ育ったんだ」

「へ~、そうでしたか」

辺境の王国ガルメシア。ミリアはこの土地で生まれ、数十年をここで過ごしたのだ。もし、

彼女の母サリナが「こんな所ダサイ」と言って引っ越しを決意しなかったなら、今でもここでバカをやっていたハ

ズである。

「じゃあ、どの店がいいかなんてすぐに解りますよね」

「ああ、まかせておいてよ」

船はゆっくりと速度を落としたた。二人を乗せた魔空船は今、リガの街の薄闇の中へととけ込み、光と共に沈

んで行くのであった。

ガス欠。

それは地獄である。

笑ってはいけない。本当に地獄なのだ。

もしそれが近くにガソリンスタンドとかがあり、燃料が比較的容易に調達できるならば問題はない。

しかしだ。もしガス欠になったのが山の中であり、近くにまったく何もない状態だったら、それこそ完璧に地獄で

ある。

「ゲンブが悪いんですよ。まったく、残りの燃料くらい確認しておかないと」

パチパチ燃える焚き火の側でランヌがぼやいた。

焚火の明かりに映し出される巨大な鉄の塊。日本海軍の 戦闘機にそっくりで、しかも日の丸までご丁寧に描かれた機体がそこにあった。

これがゲンブの『ゼロ・ファイター』と呼ばれる戦闘機である。プロペラも付き、こちらの飛行機とまった<同じ原理

で動くこの戦闘機の燃料はなぜかアルコールだった。焼酎、ウオツカ、ウイスキーと種類は問わない。どういう

原理か知らないが、とにかくアルコールで飛ぶのである。

ゲンブをスコップで掘りだした後、二人は急いでこの飛行機を飛ばしてミリアの後を追った。ゼロ・ファイターは

最高速度400キロ近く出る。あっというまに追いつくことができると思われた。

ところがだ。ドレスデン山脈でミリア達の後姿を捕らえたと思った瞬間、銭湯は機は失速して墜落した。ガス欠

である。

「どうするんです、ゲンブ」

「ははははいひ、ほほふへはいいかはははんはえへひふ」

「のんびりとサーベルタイガーなんか食っている場合じゃないですよ」

とにかく、腹がカっては戦は出来ぬ。とりあえずサーベルタイガーをしとめてタ食にするには成功した。サバイ

バル精神は旺盛である。

「ちょっと、聞いてくださいってば」

「ふっ、手はある」

そういってゲンブは自分の右手を指さした。

「ジョーク言っている場合じゃないですよ」

「心配するな。足もあるし、ピー!もある」

だけど脳ミソはない。

「あのですねえ…」

「わかったわかった。そういじけなくともよいではないか」

ペッとサーペルタイガーの骨を吐き出してゲンブは立ち上がった。

「山には猿酒というものがあるではないか」

「あっ!なるほど」

木々のうろなどに果物が落ち、それが発酵して出来た液体が猿酒である。別に猿が作るわけではないが、何

故かこう呼ばれている。

「というわけで、手分けして探すのだ。行けっ、ランヌ」

「わかりました。ところで、猿酒ってどうやって見つけるんですか?」

「知らぬ」

堂々とゲンブは言い放った。

シーン。

後は冷たい沈黙が流れていくだけだった。

「おかしいな。このあたりに『ヒドラの住処』亭があったはずなんだけれど」

既に日はとっぷりと暮れていた。往来には出歩く人も少く、街は闇の腕に抱かれようとしていた。

人口わずか500人のリガでは人々が夜遅くまで騒ぐという事はない。ガダルのような都会とは違い、人々は

日没と共に明朝までの休息に入る。

「本当にこのあたりですか?」

ほとんど暗闇に近いストリートでミリア一行は宿泊する宿屋を探索していた。宿代はもちろんカサル持ちの予

定である。

「間違いないって。この前ここに来たときにもちゃんとあったんだから」

そういうなら在るのであろう。

しかし、探せど探せど目的の宿屋は見あたらない。

「おっかしいな。ついこの前まであつたのにな。子供の頃から行っているあたしが間違えるハズがないんだけれ

ど」

ミリアの頭を懐かしい記憶が交差する。

5歳の時にグテモノ食い大会でスライムを喰ったこと。

7歳の時に親父と喧嘩して酒場を土台ごとひっくりかえしたこと。

9歳の時に母蜆と喧嘩して酒場を土台から外して空中に投げたこと。

考えると、本当にロクなことをやっちゃいない。

「この前まであったのに、なんで見つからないのかな」

「この前って、いつ来たんです?」

「え~っと、確か100年前かな」

どこがこの前だ。

「…それは漬れたんですよ。あのですね。ハーフエルフの尺度でものを見ないでください」

「あっ、あった」

ズルッと見事なまでにカサルはズッコケた。この町は常識が通用しないようである。

「いやあ、すぐ後ろにあつたよ。ゴメン、灯台元暗しだったね…ん?なに地面につっぷしているのさ?」

「………」

「ほら、間違いなくこの酒場だ。あたしが二度ほど土台から外して持ち上げたから、このところの隙間がちょっと

ズレてるの。うーん、懐かしいねえ」

もう、どうしようもない位にカサル君は疲れ果てた。そしてため息をつきながら酒場の中に入る。

「いらっしゃいアル」

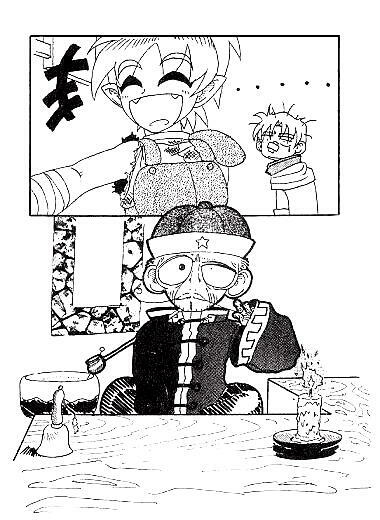

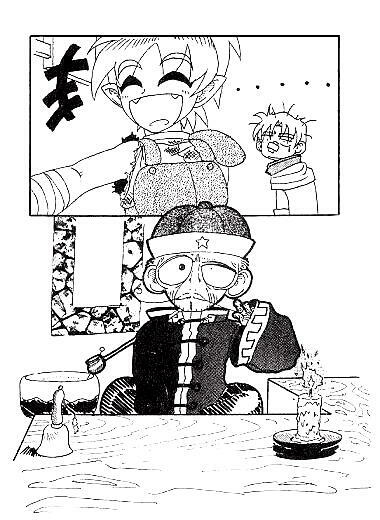

マヌケなかけ声がカウンターから聞こえた。そしてゆっくり、一人の老人が顔を上げた。彼がこの亭のマスター

であるマグヌス・シャイフ氏である。一見して珍妙なマスターだ。全身を中華風の衣装で固めている。そして、い

ったい幾つなのか解らないほどのヨボヨボジジイである。

「あ…ミリア・カジネット…生きていたアルか?しかし、全然変わらないアルな」

クルクルと巻いた針金ヒゲをいじりながら、マスターは眉間に、いかにも不思議というシワを浮かべた。

「なにいってんの。あたしはハーフ・エルフだからね。それより、なんであんたこそ生きているんだよ。あんた、人

間だったよね?」

ミリアがこの町を出たのが百年前。その時に既にマスターはヨボヨボのじいさんだったと記憶している。そし

て百年経っても、なぜかマスターはいる。

「そーいうことはあまり気にしてはいけないアルね。人間、死ななかったらいつまでも生きるアルよ」

当たり前だ。そんなこと。

「…あんたもヤードじいさんと幼なじみだっただけあるねえ。しかも100年前にヨボヨボジジイだったのに、今も

やっぱりジジイじゃないか。芸がないね」

そんなことをムチャ言っても困る。

「いったい何の用アルか?また店を壊しに来たアルか?」

そんな認識の仕方もかなり嫌だ。

「いえ、宿が欲しいんです」

ミリアに代わって常識のあるカサルがカウンターに近付いた。

「宿が欲しい?なら、十五万金貨ある」

「な、なんですか!それは」

「驚くほどのことではないハズアル。この宿屋は築二百五十年とはいえ、内装もしっかりしているアル。この宿を

買い取ろうと思えば、十五万金貨は安くないアル」

いったい何の話だ。

「いえ…つまり、宿泊したいんです」

「なんだ。宿泊アルか。まったく、言葉は正しく使うべきアルね。それなら食事付きで一晩金貨1枚アルよ」

「じゃあ、ミリアさんの分も一緒に払います。金貨2枚ですね」

カサルはカウンターの上に金貨を聞いた。中華マスターは金を取ってジロジロ眺める。

「偽物じゃないみたいアルね」

「あんた、まだ昔のコト、根にもってるのか」

「当たり前アル。あんたのせいで私、酷い目にあったアル」

昔、ミリアが大きな金袋を持ってこの店に来た事があった。そして中身をジャラジャラいわせて「これで飲ませ

てくれ」と言ったのである。

金があると思って安心して酒を飲ませ、会計をする段階になった。

「全部やる。釣りはいらん」

ミリアはそう言って素早く立ち去った。

マスターはラッキーと思ったが、それもツカの間。袋の中にはゲーム用のコインしか入っていなかったのだ。

「しかし、どうやら本物みたいアルね。で、あんた、もちろん部屋はダブルアルね?」

「いいえ!僕とミリアさんはなんの関係もありませんよ,」

あわててカサルが否定する。こんな女と深い関係を持った日にはたまったもんじゃない。

「あんたのコレじゃなかったアルか」

マスターがミリアの方に親指を立てて聞く。

「男がつかまるくらいだったら、もっとマシな暮らしをしているよ!」

「そうアルな。あんたみたいにバカで怠け者の娘を欲しいなんていう変わりものはこの世にはいるわけないアル

からな」

「なにい!」

ここでも言ってはならない禁句が出る。つまり、自身でももそう思っているということだ。そしてミリアは激怒す

る。素早くマスターめがけてを蹴りを一撃入れようとした。

「甘いアル」。

しかし、マスターはフワッとかわした。軽やかに中華服が宙を舞い、マスターはミリアが蹴り上げた足の上に乗

った。

「まだ私も捨てたモンじゃないアルよ。店で乱暴しちゃダメあるね!」

フワフワとマスターは舞い降りていく。見事な軽業だ。

「じゃあ、シングルの部屋二つにするアルね」

「はい、そうして<ださい」

マスターはジャンプしてカウンターの内側にはいると部屋のキーをカサルに放ってよこす。

「じゃあ、僕は疲れたから先に休みますよ」

パシッと鍵を受け取ってカサルが言う。

「部屋は上がって一番奥アルよ」

カサルは明日に備えて休憩を取るためにしばらく休む事にした。明日は王城に赴き、国王ネーメトの御前に伺候

しなくてはならない。それからが苦難の旅である。激しい戦いを繰り広げなくてはならないのだ。

「で、ミリア、あんたはどうする?もう休むアルか?」

マスターはそう言うとやおら戸棚から大きな酒ビンを取り出してきた。特大サイズのビンの中はラム酒で充たさ

れている。

「久々に一堵に飲まないアルか?私のおごりアルよ」

「そうこなくっちゃ!」

ミリアはよしっとばかりに力強く笑った。なぜかガッチリと握手を交わす二人。辺境での夜はそうして更けていく

のである。

ミリアとマスターは色々な思い出話に華を咲かせていた。やはり久しぶりに聞く故郷の話題は楽しいものがあ

った。こんなバカなハーフ・エルフでも一応人間育ちである。だから、人間の心も持っている、ようだ。

「じゃあ、国王も替わったのか」

ミリアはグラスを傾ける。舌先に強い刺激が触った。この店のラム酒、通称ネルソンズ・フラッドは非常に味が

よい。幼い時からこれを飲んでいたおなじみのラム酒だ。

「そうある。あのスケベのハゲ国王は去年団子を喉に詰まらせて死んだアル。だから、今は私と同級生だったネ

ーメト王子が王になったアル」

「ネーメト王子って、あんたやヤードじいさんと友違だったあの男かい?」

「そうアル。14歳までオネショしていたクソガキアルね。私とヤードでよく虐めたものアルよ」

なんやかんや言って、このマスターも結構な人物だ。

「そうそう。それで、そのヤードじいさんについて聞きたいんだけれどさ」

「ヤードアルか…ああ、あの件のことアルね。巷ではそう言ってるみたいアルな」

「みたいって、どういうことさ」

「私はあれはヤードの仕業とは思わないアルよ」

マスターの考えはこうだった。

まず、ヤードにしてはやたらやり方がセコ過ぎるのだ。ヤードは何事もドカンと豪快にやるのが好きだったか

ら、そのやり方が不似合いすきる。

「今の所は一ケ月に一人くらいのぺースで農民が暗殺されているアル。それでその死体の背中にはY・Kと刻ま

れているアル」

「それはあたしも聞いたけれど」

「ヤードはそんなセコいことをするタイプじゃないアルよ。あいつだったらまとめて国ごとフッ飛ばすに決まってい

るアルからね。それだけの力は持っていたヤツよ。それに、Y・Kというサインはヤードは使いたがらなかったア

ル。せいぜい自分が愛用していた剣に掘っていたくらいで、それ以外はミドルネームの〈アル〉で通していたアル

ね。わざわざ死体にY・Kなんて刻まないアルよ」

じゃあ、いったいどういうことだろうか?確かにミリアはヤードの封印された剣を解放してしまったのだ。しかし

この事件はヤードの仕業ではないという。

「どうしたアルか、深刻な顔をして」

「いや…あんたには話すけれど、実はこういう事件があってさ…」

ミリアは今までの経過をマスターに話した。金に困ってノームの住居を襲ったこと。ノーム族と戦い、魔剣を殴

って気絶させたこと。そしてよりによってそれを売り飛ばしたこと。

全てを聞き終わってマスターは渋い顔をした。ミリアという奴の、相変わらずの行動にげんなりしたのである。

「…あんたも相変わらずくだらないコトするアルな。しかしその剣、それは間違いなくヤードが封印されたシャー

プソードっていう剣アルね。ヤード、その剣にY・Kって掘っていたアルよ。イニシャルを彫ったのは私だからよく

知っているアル」

「じゃあ、いったいどういうことさ」

ミリアにはなにがなんだかサッパリ解らない。ヤードの封印を解いたのは確かに目分である。

「なに、本人に聞けばすむことアルよ」

マスターはアッサリ言う。そんな風ににいけば苦労はしない。

「そんなこと言ったって、ヤードじいさんがどこにいるかも解らないんだし…」

確かに、そうである。ヤードがいれば苦労はしない。封印が解けた後、当人はどこかに姿をくらましている。

しかし、マスターは腕担みをしたまま大きく笑った。心配ご無用という風な様子である。彼は中国服の袖から右

手を出すと、自信満々にミリアの後ろを指さした。

「さっきから、ヤードはあんたの後ろにいるアル」

「へっ?」

何の冗談かと思ってミリアは背後を振り向いた。そこには眩しすぎる笑顔があった。

「よっ、マグヌス、久しぶりだな」

そこにはミリアが風呂場で殴り倒した美形な兄ちゃんがツッ立っていたのであった!

(続く)その八へ